L’investissement social cherche à justifier qu’il est un modèle opérationnel d’action sociale et non un élément de rhétorique politique. Comment ? En faisant la preuve de ce qu’il avance : son rendement. C'est-à-dire sa capacité à générer des retours sur investissement sous forme de bénéfices sociaux et de dépenses évitées. Investir dans les personnes, renforcer leurs capacités d’adaptation et de résilience, leurs compétences et leur autonomie serait bien plus rentable que de continuer à assurer et gérer les risques sociaux (comme le font la majorité des États providence aujourd'hui). En clair, prévenir serait plus efficace que guérir. Arthur Heim propose, dans cette note d’analyse, une méthodologie pour tenter de le démontrer.

Collecter les preuves

Pour commencer, explique l’auteur, il faut descendre d’un niveau d’observation. Le niveau macroéconomique mobilisé jusqu’ici n’est pas le bon. Raisonner à l’échelle des États pour démontrer les effets de l’investissement social n’est pas pertinent. Pourquoi ? Parce qu’il est déjà très difficile de distinguer ce qui relève de l’investissement dans le total des dépenses sociales d’un Etat. Et parce qu’il est encore plus délicat d’établir un lien de causalité (et non une simple corrélation) entre cette somme de dépenses sociales considérée comme de l’investissement et les performances socio-économiques du pays (son taux d’emploi, son PIB…).

Partant, l’auteur préconise de se placer plutôt au niveau (dit méso-économique) d’une politique sociale, voire d’un dispositif et de mobiliser « l’évaluation d’impact » pour mesurer ses effets. Cette méthodologie spécifique détaillée dans le rapport Desplatz-Feracci, consiste à comparer la situation des bénéficiaires d’une politique sociale à ce qu’elle serait en l’absence d’intervention – situation hypothétique appelée « contrefactuel » qui doit être statistiquement construite.

Autre préconisation : collecter et synthétiser les données d’évaluation disponibles de manière régulière et surtout exhaustive. On appelle cet exercice « une revue systématique ». Arthur Heim insiste sur l’exigence d’exhaustivité. À défaut, explique-t-il, la tentation est grande de ne retenir que les éléments de preuve allant dans le sens des résultats attendus. Certaines institutions sont passées maître dans cet exercice de revue systématique. C’est le cas notamment de la Campbell Collaboration dont le slogan résume clairement le projet : « better evidence for a better world » (de meilleures preuves pour un monde meilleur) ! L’institution a notamment analysé l’efficacité des programmes de prévention du décrochage scolaire à partir de 152 études pour en délivrer une « méta-analyse », c'est-à-dire un indicateur de l’effet moyen de cette intervention – elle estime en l’espèce que les programmes de prévention diminuent en moyenne de 70 % le risque de décrochage.

Partir du réel

Une fois évalué l’impact d’une politique sociale, reste à estimer son rendement. Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des moyens investis ? C’est en somme la question posée. Et il y a habituellement deux manières d’y répondre. Par l’analyse coût-efficacité qui mesure la quantité d’effet produit par une politique pour un coût donné – par exemple de combien de points la moyenne des élèves augmente-t-elle pour 1 000 euros investis dans du soutien scolaire versus des cartables électroniques. Ou par l’analyse coût-bénéfice qui, elle, prend en compte l’ensemble des bénéfices sociaux générés par une politique (y compris les bénéfices futurs) et les convertit dans une seule unité pour en faire la somme. Un exercice complexe qui mobilise des modèles dits « de calculs socioéconomiques » et qui suppose d’imposer une valeur à des résultats qui a priori n’en ont pas – quel est par exemple « le prix » d’une vie avec diplôme versus sans.

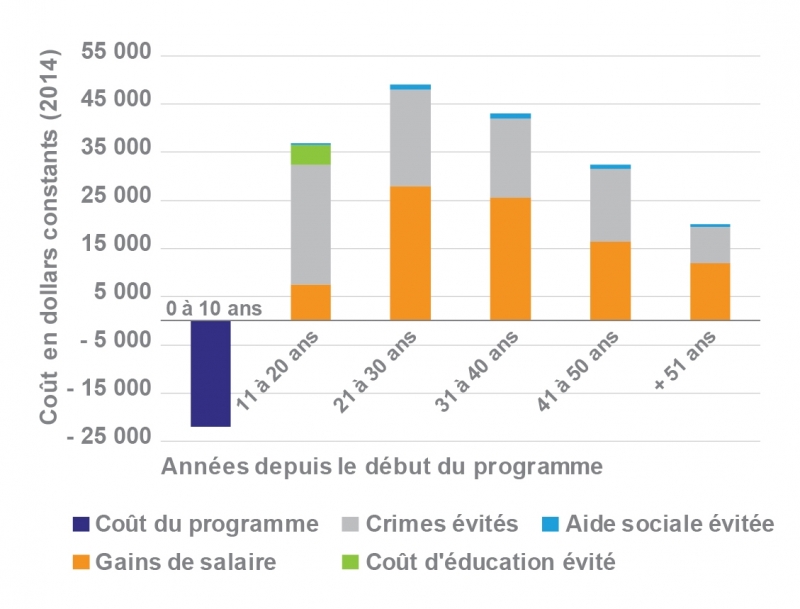

La limite de ces approches, c’est que pour répondre à ce type de question, elles modélisent des comportements et des liens de cause à effet « plausibles mais généralement pas estimés empiriquement », souligne l’auteur. Autrement dit, elles partent d’hypothèses qui ne sont pas vérifiées. Arthur Heim préconise, lui, de partir du réel observé, en utilisant les résultats des évaluations d’impact dans les modèles de calculs socioéconomiques. Suivant cette approche, l’économiste James J.Heckman a par exemple évalué le rendement d’un programme expérimental de préscolarisation aux États-Unis en intégrant notamment dans les bénéfices sociaux le niveau d’études atteint par les bénéficiaires, leur emploi et leur salaire ainsi que les coûts évités de leur (moindre) recours aux prestations sociales et de leur (moindre) criminalité.

Enfin, l’auteur insiste sur la nécessité de tenir compte de la « grande incertitude » attachée à l’évaluation du rendement de l’investissement social. Typiquement, si on peut calculer qu’en moyenne, 1 euro investi dans un projet rapporte 3 euros à la société, on ne connaît pas en revanche la probabilité qu’il ne soit pas rentable ! Or, il faudrait idéalement être en mesure d’informer non seulement sur le rendement moyen mais aussi sur le risque que l’investissement ne soit pas rentable (ou le soit moins que prévu). Dans cette perspective, Arthur Heim suggère de « recourir aux simulations de Monte Carlo ». Une méthode qui consiste à traiter les estimations des impacts et des coûts des investissements sociaux comme des variables aléatoires, de telle sorte que le rendement moyen est calculé « en tirant des milliers de fois au hasard dans un ensemble de valeurs plausibles ».

L’investissement social fait la promesse que la dépense sociale engagée aujourd'hui rapportera demain. Pour faire la preuve de ce rendement, il faut partir du réel, collecter les preuves et tenir compte de l’incertitude. À défaut de quoi, l’investissement social restera une promesse.

Estimations du rendement du programme Perry Preschool,

une évaluation pionnière et à long terme

Lecture : ce graphique présente les coûts et bénéfices nets (actualisés au taux de 3%) par enfant bénéficiaire du programme HighScope Perry Preschool Curriculum. Ce programme expérimental d’éducation préscolaire conduit dans les années 1960 aux États-Unis auprès de très jeunes enfants défavorisés a donné lieu aux premiers travaux empiriques rigoureux pour démontrer le rendement à long terme d’un investissement dans la petite enfance. La dernière évaluation démontre que ces enfants, suivis toute leur vie, ont plus souvent obtenu leur diplôme d’études secondaires, ont commis moins de crimes, ont moins recours aux services sociaux et gagnent plus d’argent que la cohorte n’ayant pas bénéficié du programme. De cette évaluation d’impact emblématique, on retient souvent l’idée qu’un dollar dépensé en matière d’intervention précoce peut rapporter 17 dollars à la société.

Source : Council of Economic Advisers (2015), The Economics of Early Childhood Investments, Executive Office of the President of the United States, Washington D.C. Les analyses coûts-bénéfices sont tirées de Heckman J.J., Moon S., Pinto R.R., Savelyev P.A. et Yavitz A. (2010), “The rate of return to the HighScope Perry Preschool Program”, Journal of Public Economics, 94.

Céline Mareuge

Les opinions exprimées engagent leurs auteurs

et n’ont pas vocation à refléter la position du gouvernement.